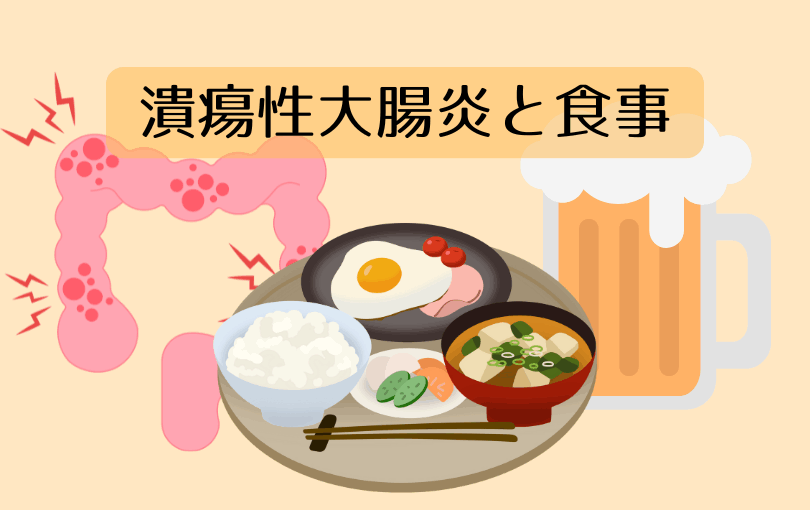

潰瘍性大腸炎は、長期的な付き合いが必要な慢性疾患です。診断を受けた患者さんの中には、「何を食べてはいけないのか」「アルコールはやめるべきか」など、日々の食事に不安を感じる方も少なくありません。潰瘍性大腸炎の基本的な知識と、活動期・寛解期における食事のポイント、飲酒との付き合い方について解説します。

潰瘍性大腸炎とは?

潰瘍性大腸炎(Ulcerative Colitis)は、大腸の粘膜に炎症や潰瘍が生じる疾患で、自己免疫の異常や腸内環境の変化が関係していると考えられています。典型的な症状には、慢性的な下痢、血便、腹痛、発熱などがあり、症状が悪化する「活動期」と、症状がほとんど見られない「寛解期」を繰り返します。

原因はまだ完全には解明されておらず、完治させる治療法はありませんが、適切な薬物治療や生活習慣の工夫によって症状をコントロールし、「寛解」を長く保つことが可能です。

活動期の食事

活動期は腸に炎症がある状態で、下痢の回数が増えたり血便が出るケースもあります。まず、血便が出る場合は早めに主治医に相談しましょう。お薬を変更したり、時には入院が必要な場合もあります。入院しない場合や外来受診まで時間がある場合は、ご自宅で消化に負担の少ない食事を心がけることが大切です。以下のポイントを参考にしてください。

避けたい食品

ー脂っこいもの(揚げ物、ラーメンなど)

ー食物繊維の多いもの(生野菜、玄米、豆類など)

ー刺激物(香辛料、カフェイン、アルコールなど)

ー乳製品(牛乳、ヨーグルトなどでお腹がゆるくなる方もいます)

取り入れたい食品

腸に負担のかかりにくい「低残渣食」がおすすめです。

ーおかゆや軟飯:消化が良く、腸に優しい主食です。

ー白身魚や豆腐、鶏ささみ:低脂肪で良質なたんぱく質を含みます。

ースープや煮込み料理:水分が多く、体にも優しい調理法です。

※体調には個人差があるため、症状が悪化する食材は個別に避けるようにしましょう。

寛解期の食事

~基本的には「普通の食事」でOK~

寛解期に入ると、炎症が治まり、症状がほとんど見られなくなります。この期間は、基本的に厳格な食事制限は必要ありません。栄養バランスのとれた食事を心がけることが、体調管理と再燃予防につながります。

寛解期に意識したいこと

栄養の偏りを避ける:主食・主菜・副菜のバランスをとりましょう。

よく噛んでゆっくり食べる:腸への刺激を減らすために大切です。

腸内環境を整える:個人差はありますが、発酵食品(納豆、味噌など)や食物繊維を少量ずつ取り入れるのも良いでしょう。

水分補給:下痢が続いた後は脱水に注意が必要です。スポーツドリンクや経口補水液などで水分と電解質を補いましょう。

ただし、寛解期でも「これを食べると症状がぶり返す」という特定の食材がある方は、無理に摂取せず、自分の体と相談しながら調整していくことが大切です。

飲酒について

~控えめに、体調と相談して~

「潰瘍性大腸炎と診断されたら、お酒はもう飲めませんか?」というご質問をよくいただきます。結論から言うと、飲酒は「絶対にダメ」ではありませんが、推奨もされません。アルコールは腸管を刺激する作用があり、症状の悪化や再燃を誘発する可能性があります。特に活動期には避けるべきです。寛解期であっても、飲酒によって腹痛や下痢が生じる方もおり、少量で様子を見ながらが基本です。

飲むなら…

-

アルコール度数が低めで糖質が少ないものを選ぶ

-

空腹時を避け、必ず食事と一緒に摂る

-

翌日に体調を崩すようであれば控える

飲酒に対する反応は人それぞれです。無理に我慢する必要はありませんが、「飲まないに越したことはない」という意識は持っておきましょう。

まとめ

潰瘍性大腸炎の患者さんにとって、食事は日々の体調に直結する重要な要素です。活動期には腸への負担を減らし、寛解期には栄養バランスを整えることで、より安定した生活が送れるようになります。また、飲酒についても体調と相談しながら、適度に楽しむ姿勢が大切です。

当院では、潰瘍性大腸炎に関するご相談にも丁寧に対応しております。潰瘍性大腸炎の診断には大腸カメラ(大腸内視鏡検査)が不可欠です。当院では鎮静剤を使用した負担の少ない内視鏡検査を提供しております。長引く下痢や血便がある方や不安なことがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。

参考文献

日本消化器病学会編集 IBD診療ガイドライン 2020年

この記事を書いた人

やまおか内科クリニック

院長 山岡 祥

日本消化器病学会 専門医

日本消化器内視鏡学会 専門医

日本内科学会 認定医

-830x510.jpg)